ELIO GALASSO, Direttore del Museo del Sannio in Benevento dal 1973, oggi Direttore Emerito, è uno dei maggiori esponenti della nuova museologia italiana. Teorico e operatore, ha potenziato la specificità di un Istituto dotato di un vasto e variegato patrimonio di beni culturali plurisecolari, relativo alla civiltà dell’area beneventana e del Mezzogiorno interno, aggiornandolo e rendendolo esemplare per ordinamento scientifico, allestimento espositivo, ricerca culturale policentrica e organizzazione delle attività: il museo è oggi presente nei testi accademici, nel lavoro universitario, nei manuali. Con saggi su tematiche emergenti della museologia, con riflessioni sugli apporti della comunicazione estetica e con mostre sulle più attuali questioni dell’ arte, Elio Galasso ha esplorato versanti inediti della immagine nella fotografia, nella grafica, nel video, caratterizzandosi per gli arditi confronti tra antico e contemporaneo: numerosi i cataloghi di rassegne di larga risonanza da lui organizzate, quali La PostAvanguardia, Geometria e ricerca, Memorie e immagini, Arcaico contemporaneo, L’immaginario tecnologico, Sud design, Trame di fotografia, New Technologies. Dagli Anni Ottanta ha studiato il rapporto creatività/musealizzazione in una visione critica che non privilegia il momento sistematico rispetto a quello inventivo, ma configura una totalità in cui coesistono valori disciplinari e umani del fenomeno creativo. Individuando una possibile coniugazione fra progettualità dell’immagine e istanze teoriche di analisi e fruizione, ha approfondito i caratteri della genesi artistica anche nel settore della ricerca di laboratorio teatrale: dal 1981 al 1983 ha presentato, per la prima volta in Italia, una rassegna internazionale dal titolo Teatro Oggi, con l’intervento di teatranti e critici di diverse aree europee, per delineare singolari risonanze tra le sperimentazioni dell’arte drammatica e le performances della body-art cui pervenivano le arti visive.

Del suo lavoro ha dato conto in congressi e in lezioni presso organismi prestigiosi di cultura in Italia, in Belgio, in Polonia, in Germania, in Bulgaria e in comunicazioni scientifiche per istituzioni museali europee e americane, in particolare per il magazine statunitense ‘Afterimage’. Sue pubblicazioni sono nelle collezioni della Library of Congress di Washington USA, del British Museum di Londra e di molte Biblioteche e Accademie in Francia, in Spagna, in Grecia.

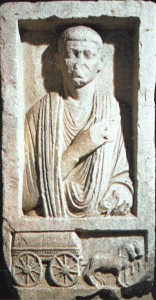

Periodicamente ha presentato artisti italiani ed esteri (Robert Carroll, Fred Forest, Chana Orloff, André Masson, Richard Martell, Orlando Campos, Mit Mitropoulos, fra i tanti) e mostre d’arte antica e moderna, con particolare attenzione all’incisione, all’architettura, al design. Il suo ininterrotto contatto con l’ambiente intellettuale napoletano, salernitano e romano, ha alimentato una trama di relazioni complessa e feconda, che ha visto personalità autorevoli. Si coagulavano attorno all’Istituto consensi e sostegni, fra gli altri quello dell’ “Associazione Amici del Museo del Sannio”, mentre si diffondeva dall’area beneventana un fervore creativo nel quale emersero figure di artisti, come Mimmo Paladino, capaci di ascendere a dimensione internazionale. Capi di Stato, esponenti del mondo politico e intellettuali di spicco di ogni provenienza programmavano incontri nel Museo del Sannio. Numerosi i contributi di Elio Galasso alla interpretazione della storia della cultura meridionale, e beneventana in particolare. Tra i più noti: Oreficeria medievale in Campania, Vanvitelli a Benevento, Achille Vianelli nella cultura figurativa italiana, Fortuna di Michelangelo nell’incisione, La scrittura beneventana nelle epigrafi dell’ Alto Medioevo, Tra i Sanniti in terra beneventana, Le Forche Caudine tra mito e realtà, Il soldo d’oro beneventano dollaro dell’Alto Medioevo, Langobardia Minor, Brigantaggio sul Matese, L’arme del Comune di Benevento, Saggi di storia beneventana, Il Chiostro di Santa Sofia a Benevento, Salvator Rosa e le sue figurine d’acquaforte, Montecitorio 1872 in caricatura nelle litografie di Antonio Manganaro, Benevento com’era, Torrecuso il tempo rubato, Ariano Irpino i sogni i silenzi, Ritrovare Ponte, L’abbazia longobarda di San Vittorino a Benevento, Caratteri paleografici e diplomatici dell’atto privato nei documenti beneventani anteriori al Mille, Monumenti e opere d’arte di Benevento nell’incisione; Mosaico beneventano; Tesori e cavalieri del Trecento, I rilievi gladiatorii di Benevento, Iside madonna e strega di Benevento, Streghe diavoli e morte, Settecento beneventano in trasparenza, e il monumentale volume Benevento pubblicato da Editalia, antologia di testi d’epoca sulla città, corredata da vedute coeve. Da tale tipo di studi, che hanno determinato sviluppi decisivi nella struttura del Museo del Sannio, è scaturita l’esigenza di dotare l’Istituto di Laboratori per analisi fotografiche e per restauri, nonché di una Biblioteca specializzata con annessa Sala di Studio. A sua volta, il patrimonio dell’Istituto si è pressoché duplicato per acquisti e donazioni, e per l’identificazione puntuale delle opere - oggi circa sessantamila -, disponibili allo studio e alla visione tanto nelle sale di esposizione quanto negli ordinati magazzini.

Contemporaneamente, Elio Galasso individuava nelle testimonianze archeologiche, artistiche, storiche e documentarie del territorio, in possesso anche di privati, una risorsa pressoché ignorata e inutilizzata, ma adeguata per qualità a sperimentare le acquisizioni teoriche della nuova museologia; ne sottolineava alle amministrazioni pubbliche le valenze formative ed economiche; ne proponeva l’acquisizione per istituire organismi museali giuridicamente e tecnicamente impostati che, avvalendosi di contributi finanziari statali, regionali e privati, e dell’assistenza scientifica delle Soprintendenze competenti per territorio, avviavano nella Campania interna un primo esempio di ‘rete museale’ attiva. Nascevano così, in sedi di alta dignità, il Museo Civico di Airola, valorizzato dalla pubblicazione di studi sulla locale chiesa dell’Annunziata di ascendenza vanvitelliana, ricca di opere d’arte e strumenti musicali antichi; la Galleria d’Arte Contemporanea di Torrecuso costituitasi con la innovativa rassegna annuale ‘Cittadella dell’Arte’; il Centro documentario di Ponte nella chiesa dell’Abbazia longobarda di Sant’Anastasia scoperta da Elio Galasso e restaurata dopo la sua segnalazione nella guida rossa ‘Campania’ del Touring Club Italiano; il Museo Comunale di Ariano Irpino dotato di raccolte archeologiche e di ceramiche popolari; il Museo Civico di Cerreto Sannita che costituisce una delle rare raccolte pubbliche di esemplari della ceramica cerretese e laurentina. Interconnessi e guidati tutti da Elio Galasso, essi davano vita ad una serie di iniziative e di studi dati alle stampe per le edizioni dei rispettivi comuni.

Ma il risultato più significativo e duraturo dell’azione di Elio Galasso è senza dubbio l’aver costantemente affermato l’organica complementarità dei musei non statali della Campania - il Filangieri di Napoli, il Correale di Sorrento, il Museo Campano di Capua, l’Irpino di Avellino, il Museo della Ceramica di Vietri sul Mare, il Museo di Nocera Inferiore, il Museo Archeologico della Lucania Occidentale nella Certosa di Padula, il Museo Archeologico Provinciale di Salerno, oltre che il Museo del Sannio di Benevento - ottenendo, mediante l’impegno del CO.BE.CAM., consorzio di imprese appositamente costituito, l’inclusione di tutti quegli Istituti nel progetto “Musei della Campania: verso un sistema regionale integrato di valorizzazione” ai sensi della Legge 48/1986 e della Legge 160/1988. Finanziato dal Ministero per i Beni Culturali e, per quel che riguarda il Sannio concretamente assecondato dall’Amministrazione Provinciale di Benevento, esso ha realizzato il ripristino filologico e l’adeguamento architettonico dell’intera sede del Museo del Sannio, già dell’Abbazia benedettina di Santa Sofia - con la Chiesa longobarda e il Chiostro romanico - fino alla riapertura dell’Istituto al pubblico e agli studiosi nel 1999 dopo un decennio di lavori su progetto di Ezio De Felice. rendendo atto delle prospettive che si aprono per il Museo del Sannio, il Consiglio Provinciale di Benevento ne ha avviato nel 2004 la trasformazione in Fondazione. Presente in vari organismi di cultura non soltanto italiani, Elio Galasso, eletto con votazione unanime dall’Assemblea Generale dell’A.N.M.L.I. - l’Associazione Nazionale rappresentativa dei musei di Province, Comuni, Università, Fondazioni - è stato uno dei cinque componenti del Consiglio Direttivo che governa la vita di quell’Associazione, promuove studi di museologia e museografia, elabora proposte di normativa specifica per il Ministero per i Beni Culturali.