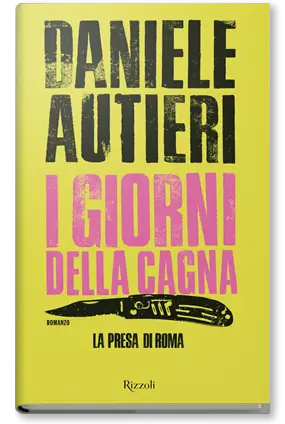

Lo scorso 11 febbraio è stato pubblicato da Rizzoli “I giorni della cagna”, l’ultimo libro di Daniele Autieri, giornalista d’inchiesta de La Repubblica. Il romanzo racconta la Roma dell’ultimo decennio, popolata da cani sciolti assetati di potere. Dopo “Professione Lolita”, nato dall’inchiesta che ha portato a galla i retroscena della vicenda delle baby squillo dei Parioli, “I giorni della cagna” narra attraverso la sua forma romanzata il patto suggellato dalle piccole e dalle grandi organizzazioni criminali romane. Abbiamo intervistato Autieri per saperne di più sul romanzo.

“Ed una lupa, che di tutte le brame sembrava carca ne la sua magrezza, e molte genti fé già viver grame”: Daniele Autieri, perché la decisione di affidare a questi versi danteschi il compito di precedere l’incipit de “I giorni della cagna”?

Perché “la cagna” è un artificio letterario d’ispirazione dantesca. Come la lupa in Dante rappresenta l’avidità (nella “Divina Commedia” Dante giunge, infatti, davanti a tre fiere, e la lupa è la peggiore delle tre poiché rappresenta l’avidità) così la cagna riportata ai giorni nostri può rappresentare bene quello che è successo a Roma, e in generale in tutt’Italia, nel decennio che va dal 2005 al 2015. Racconto Roma come un esperimento italiano. A Roma si è consolidato un legame sotterraneo tra le organizzazioni criminali, che a un certo punto hanno capito che per prendersi la città, e poi lo Stato, non dovevano farsi la guerra ma dovevano lavorare insieme. Mentre territorialmente nelle varie regione, mafia, camorra, ‘ndrangheta mantengono i loro presidi territoriali, a Roma si consuma questa sorta di esperimento criminale, un esperimento che io ho prima certificato giornalisticamente, anche grazie a quanto è accaduto negli ultimi anni a Roma (attraverso le inchieste importanti portate avanti dalla Procura di Roma, Mafia capitale, ma anche le inchieste sulla camorra, sulla ‘ndrangheta e così via) che dimostra sempre più che c’è un legame tra queste realtà criminali e una spartizione degli affari. Allora, riportando tutto ciò attraverso una chiave narrativa, la cagna per me rappresenta la belva che nasce da questo patto scellerato stabilito dai diversi strati del crimine. Il romanzo collega la strada, basti pensare al narcotraffico della Colombia e alle batterie criminali di Roma, agli strati più alti della società composti dai senatori eletti con i voti della ‘ndrangheta, dai politici corrotti e dagli imprenditori costruiti a tavolino solo per avere gli appalti dallo Stato. L’idea è appunto quella di raccontare in che modo piano piano questo animale sia riuscito a infiltrarsi nella società prima partendo dal basso e poi piano piano salendo fino ad arrivare anche al Parlamento e alle Istituzioni.

Perché hai scelto di raccontare delle verità attraverso una struttura romanzesca?

Innanzitutto c’è un tema giornalistico molto importante: i giornalisti oggi vivono uno iato enorme tra quello che sanno e quello che possono raccontare soprattutto quando affrontano determinate questioni molto delicate come la criminalità e come l’intreccio tra la criminalità e il potere di vario genere (economico, politico e così via). Questo profondo distacco che, anche giustamente, non ci permette di raccontare sui giornali determinate cose perché non sono supportate ovviamente dalle dovute prove o dai relativi fatti, può essere superato con lo strumento del romanzo. Mi spiego, in questo romanzo il lettore non troverà i fatti così come sono accaduti, perché sono tutti frutto della mia fantasia, però se il lettore vuole capire che cosa è successo in questa città e in questo Paese negli ultimi dieci anni e il rischio che questo Paese corre tuttora, leggendo questo libro lo capirà. Quindi diciamo che ne “I giorni della cagna” mi distacco dalla cronaca dei fatti ma sfrutto la base della cronaca e delle inchieste per poter costruire il plot romanzesco. Mi sta molto a cuore che questo sia percepito come un romanzo, perché di fatto lo è. La mia attenzione è puntata verso l’umanità dei personaggi ai quali non attribuisco mai nello scrivere dei giudizi di merito, di valore. Per me è molto più importante rispetto alla cronaca dei fatti, rispetto alla storia in sé, dare un’umanità, uno spessore a tutti i miei personaggi, che vanno dal giovane killer che deve crescere da solo una bambina piccola, fino al boss della camorra tradito dalla compagna.

Ma allora qual è il confine tra realtà e finzione?

La realtà è solo uno spunto, un punto di partenza che serve al lettore per essere consapevole del fatto che non sta leggendo solo una storia di fantasia ma sta di fatto affacciandosi a una finestra che gli permette di vedere cosa è successo in questi anni. Facciamo l’esempio della montagna russa: il concetto è quello di rimanere aggrappati con una cintura di sicurezza ben salda però poi partire con l’otto volante. È quello che fanno anche i grandi scrittori americani, faccio l’esempio di Don Winslow, del quale è uscito recentemente “Il Cartello”, libro in cui lo scrittore racconta le tragiche vicende dei narcos in Messico. Nessuno si aspetterà di leggere le cronache dei giornali all’interno del suo romanzo, ma ciò che l’autore riesce a trasmettere, attraverso la sua fantasia, è la fotografia del Messico di oggi. La mia ambizione è questa: offrire al lettore una fotografia degli ultimi dieci anni permettendogli di appassionarsi, indignarsi ed emozionarsi con quell’arricchimento tipico di tutti i romanzi.

Per arginare la situazione descritta nel tuo ultimo romanzo, ma anche in “Professione Lolita”, proponevi tempo fa un “isolamento culturale dei criminali”, cosa intenti e come si può applicare?

La più grande forza, che oggi la criminalità possiede, è il legame con il mondo professionale. La criminalità organizzata oggi, considerata la complessità dei sistemi di transito del denaro, dei sistemi di gestione degli appalti e dei sistemi societari, non potrebbe sopravvivere se non godesse del supporto professionale delle classi della media borghesia (avvocati, commercialisti, notai, gli stessi giornalisti, laddove ci sono giornalisti corrotti). La criminalità, avendo superato la sua fase tribale, beneficia di un supporto tecnologicamente molto avanzato che passa dagli hacker informatici fino ai migliori commercialisti attivi in Italia e in tutto il mondo. Se questa “zona grigia” non ci fosse, la lotta alla criminalità organizzata sarebbe molto più facile da vincere.

Pensi che anche il singolo individuo assumendo determinati comportamenti (come quello di non pagare il biglietto dell’autobus) possa contribuire a oliare la “macchina del fango”?

Io non credo a questo collegamento, farei una bella distinzione tra chi commette degli illeciti più lievi rispetto ai criminali, è un po’ come quando si dice che le droghe leggere portano poi inevitabilmente all’uso delle droghe pesanti. Sostengo però che tra l’immagine pulita di una certa borghesia e questo mondo malsano ci sia un intreccio perverso. Può capitarvi, a me personalmente è capitato, di andare in alcuni ristoranti, considerati tra i migliori di Roma, e trovare al tavolo affianco al vostro dei camorristi, già più volte citati nelle informazioni di garanzia delle Forze dell’Ordine, accanto a dei professionisti. Forse la crisi economica ha acuito una certa tendenza. Nel momento in cui diventa molto difficile per un professionista ottenere un successo economico, che è poi il simbolo della nostra società capitalista, è facile finire coinvolti in questo mondo oppure pestargli i piedi. Commettere del favoreggiamento nei confronti di un’organizzazione criminale non è una cosa così difficile e così lontana da noi. Un imprenditore dentro ci cade facilmente; con un problema di cassa, due rate di mutuo non pagate, una richiesta d’aiuto a un usuraio…può succedere, è all’ordine del giorno. Prima ancora che da scrittore, posso dichiararlo da giornalista, perciò a mio avviso dovremmo capire che la “zona grigia” è diffusissima, ed è questa la vera minaccia per il nostro Paese.

Leggendo il tuo romanzo ho pensato allo stile di Henry Miller che nel “Tropico del Cancro” descrive il marcio della Parigi degli anni ’30 e alle realtà fantasiose e distopiche che George Orwell racconta ne “La Fattoria degli animali” e in “1984”. A quale dei due autori Daniele Autieri si sente più vicino? E quali sono gli altri modelli letterari ai quali t’ispiri?

Sicuramente tra i due, George Orwell, perché anche su di me hanno un innegabile e assoluto fascino la fantasia e la scrittura che lavora sulle immagini e sulle metafore. Questo può sembrare paradossale ma anche quando si racconta un episodio che al lettore può sembrare del tutto reale (perché non c’è niente di fantasioso, si parla di cose che possono essere all’ordine del giorno) la fantasia aiuta a far passare un certo messaggio che può essere anche semplicemente tenere il lettore con il fiato sospeso, farlo emozionare. Nel libro costruisco blocchi di testo molto brevi affinché la narrazione avvenga su diverse scene. Ciò mi ha permesso da un lato di rimanere ancorato alla realtà e dall’altro di dare al lettore l’impressione di avere davanti agli occhi diverse storie che procedono parallelamente. Il mio obiettivo è quello di porre il lettore al centro della narrazione facendogli vivere i fatti come i personaggi del libro. Per quanto riguarda l’umanità dei personaggi di cui parlavo prima, uno dei maestri che mi appassiona di più è William Faulkner. Anche in lui c’è questa ricostruzione complessa della trama, fatta di parallelismi, e come lui pochissimi sono riusciti a raccontare la profondità dell’animo umano nei suoi aspetti più oscuri e sinistri; io provo a seguire la sua strada.

Possiamo pensare che la letteratura oggi possa cambiare le cose? Che ruolo ha nella società contemporanea?

La letteratura a mio parere ha potere di cambiare le cose solo se si carica sulle spalle il peso delle battaglie sociali e penso che, ahimè, la letteratura italiana contemporanea lo faccia solo di rado. È ovvio che io parlo dal mio punto di vista, cioè quello di un giornalista che tutti i giorni affronta determinate tematiche che ha un’assoluta voglia e un assoluto bisogno di denunciare. A mio avviso la letteratura dovrebbe fare questo prima di tutti, dovrebbe superare il limite snobistico per cui la realtà è troppo bassa per essere da lei trattata, in realtà è il contrario. Se guardiamo al passato i grandi scrittori ci dimostrano questo, basti pensare ad Ernest Hemingway e al nostro Leonardo Sciascia; oggi invece penso al contributo del francese Emmanuel Carrère. Prendere la realtà ed elevarla a una narrazione letteraria è il modo migliore per denunciare le miserie del mondo in cui viviamo magari con lo scopo di combatterle. Se perdiamo l’elemento della denuncia sociale perdiamo la finalità più importante della letteratura.

Dopo aver scritto “Professione Lolita” e “I giorni della cagna”, senti di avere paura?

Assolutamente no. Per i libri scritti no, potrei averne di più per le inchieste giornalistiche in cui vengono inseriti fatti, nomi e cognomi e in calce la mia firma, ma per i romanzi no. E poi sinceramente mi sento abbastanza protetto; finché si parla di certe tematiche non c’è da aver paura, la paura sopraggiunge quando una persona è isolata e io sento che la sensibilità delle persone è molto forte.